牛奶补碗是真的吗?原理是什么?

不讨论网上视频的真实性,牛奶作胶粘剂在原理上可行,并且早有应用。粘合剂的工作原理,是利用粘合剂分子渗入待粘合物表面的孔洞中,通过物理化学作用,形成分子间作用力/共价键,从而形成宏观上的连接。很多生物大分子比如蛋白质本身就是长链多聚物,其中的一些由于结构组成特殊,更容易形成分子间力/共价键,故而可以起到粘合作用。

其实在合成材料普及以前,就有多种生物粘合剂被应用。比如胶原蛋白(动物皮脂)、植物淀粉、糊精,树脂、乳胶等。而酪蛋白粘合剂(我们的主角——来自牛奶)则主要用于木料粘合、标签粘合到玻璃瓶上,以及油漆、涂层的增粘添加剂。某些文献提到,酪蛋白粘合木料后有较好的防水性和强度。当然,大部分生物粘合剂,现已被合成材料取代。牛奶实际上是各种乳脂(~3%)和乳蛋白(~3%)分散在水(~88%)中形成的胶状悬浮体系。而乳蛋白中超过~80%的成分是酪蛋白(casein),其它~20%的蛋白成分为乳清蛋白(whey protein)。酪蛋白粘合剂的一大优点是取材容易且制备简单。酪蛋白的等电点pl是4.6,所以在牛奶中加入酸使pH降低至接近pI就可使酪蛋白凝结析出,过滤去除水分和脂类。之后再加入碱并加热使凝块重新液化并且蛋白变性成为酪蛋白粘合剂。不过由于其天然成分,酪蛋白粘合剂的保存时间较短,容易腐败。

牛奶胶体悬浮体系主要由乳脂、酪蛋白胶束组成。

一般对于不同的待粘合物,需要不同的粘合剂。达到粘合效果主要受表面特性(足够的浸润)和作用力形成方式决定(足够的作用力)。对于“牛奶补碗”,应该是利用了酪蛋白的粘合性。但是简单的手掰测试,是无法确定粘合强度的。也就是说,虽然粘住了,但强度如何日常使用会否容易断裂,也就是“牛奶补碗”的方法是否真正实用,还是要通过更为科学的手段测量。

参考文献

Guo, M., & Wang, G. (2016). Milk protein polymerand its application in environmentally safe adhesives. Polymers, 8(9).

Milk Protein | MilkFacts.info

Cheese Science Toolkit

casein glue | natural adhesive

作者:洋葱圈之王

来源:知乎

橡皮和尺子为什么会黏在一起?

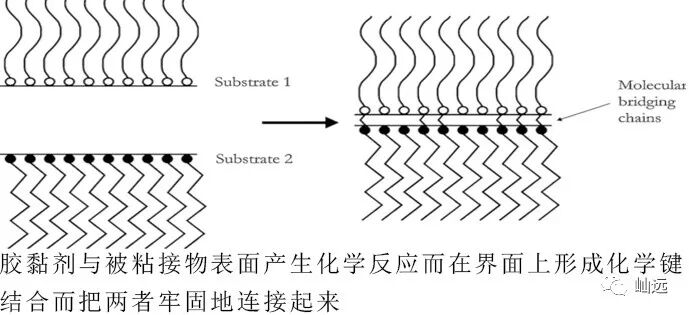

橡皮和尺子都是高分子。那就先从高分子胶黏作用说起吧。其实这个问题并不是简单明确的,现有的理论中都无法完全解释清楚。大概有以下几种:机械互锁:任何物体表面都是不平整的,都有大大小小的凸起凹陷,胶粘剂(本问题橡皮大概也能简单认为是一种胶黏剂)渗透到被粘结的基材(尺子上),像下图1一样卡主了。扩散:两波高分子链不停的移动,不小心就互相跑到了对方的身体里,下图2。或者两者在接触的时候发生了反应,产生了更加牢靠的化学键,下图3。

但素,说这么多仍不能简单的解释清楚不同材料之间粘结性大小的原因。所以并没有什么卵用,只是告诉大家,粘是个很复杂的问题。

用简单的相似相容就把问题带过我觉得并不能解决问题。即便是相容性很好的高分子一般也要在高温剪切的作用下才能混在一起。

所以 回到问题。

首先我们要清楚高分子有很多很多种。我们通常用的尺子大多用PE,PP等制备,而橡皮大多都是用热塑性弹性体TPE制作的。这两种材料都没有极性基因,一般不容易被粘结。

但是为了控制TPE材料的软硬,通常要加入油来调节。一般,油越多,则越软。所以当温度升高的时候,橡皮里的油就会渗出来,所以表面变的黏黏的。所以就会粘尺子,如果橡皮再软点,温度再高点,还会粘手。

作者:Tang

来源:知乎